Oleh: Mansyur Alkatiri*

Enam puluh tahun lalu, Erskine Childers, seorang wartawan asal Irlandia, memancing kontroversi sengit di Inggris. Ia menulis artikel di sebuah mingguan London, The Spectator (12 Mei 1961), berjudul “The Other Exodus.” Artikel yang menggambarkan proses eksodus rakyat Palestina dari tanah air mereka di tahun 1948 itu segera menggemparkan Inggris, terutama kelompok-kelompok lobi Yahudi, dan kalangan pemerintahan yang ada dalam pengaruh mereka.

Dalam tulisan yang merupakan hasil investigasi bertahun-tahun itu, Erskine Childers menyimpulkan dua fakta penting. Pertama; tidak benar klaim Israel, bahwa tindakan eksodus lebih dari 800.000 ribu warga Palestina dari desa-desa mereka yang sekarang menjadi negara Israel, adalah atas perintah para pemimpin Arab sendiri. Dan kedua; bahwa justeru aparat keamanan resmi Zionis Yahudi lah yang bertanggungjawab atas pengusiran ratusan ribu warga Arab Palestina itu, yang merupakan 80 persen dari total populasi Arab di tanah Palestina masa itu.

Saat Childers menulis artikel tersebut, The Spectator masih dimiliki oleh cendekiawan kondang Inggris, Ian Gilmour. Tidak seperti banyak media mainstream Inggris yang umumnya pro-Israel, The Spectator saat itu membuka diri terhadap opini dari beragam spektrum politik, baik dari kalangan zionis maupun anti-zionis. Namun kemudian media ini berubah, sejak diambil alih oleh raja media Kanada, Conrad Black, yang juga menguasai harian Daily Telegraph (Inggris) dan Jerusalem Post (Israel). Reputasi The Spectator sebagai simbol pendekatan kritis dan kebebasan berbicara pun berlalu.

Conrad Black tidak menyukai opini yang mempertanyakan cara penanganan buruk Israel terhadap warga Palestina. Beberapa waktu lalu, salah satu penulis kondang majalah ini, Taki Theodoracopulos, didampratnya karena menulis artikel yang mencemaskan perlakuan “anak-anak manis (tentara Israel -pen.)” yang menyerang para remaja pelempar batu dengan rudal. Black menuding artikel itu mirip propaganda Goebbels (propagandis Hitler).

Karena kontrol media yang kuat oleh kelompok zionis, pengusiran terhadap 805.065 warga Palestina di tahun 1948-an tak terliput secara proporsional di media Eropa, terutama Inggris. Dan kenyataan itu telah membuat Erskine Childers malu, hingga ia memaparkan laporan investigasinya di tahun 1961 itu.

Agresor Dianggap Korban

Tulisan Childers tentang “The Other Exodus” itu bisa dianggap sebagai upaya mendobrak kebisuan amoral terhadap “malapetaka” (nakbah) Palestina di Dunia Barat, terutama di kalangan media massa yang umumnya getol meliput bencana kemanusian di berbagai belahan dunia.

Media massa dan kalangan pemerintahan Barat, dan juga belahan dunia lainnya, lebih memilih mengamini klaim Israel yang menyebutkan bencana pengungsian Palestina sebesar itu merupakan konsekwensi dari serangan negara-negara Arab ke Israel pada 15 Mei 1948. Padahal kenyataan menunjukkan, sebagaimana ditulis Childers, lebih 800.000 ribu pengungsi itu lari dari desa-desa mereka sebelum tanggal itu.

Liputan media internasional juga cenderung menggambarkan Israel sebagai korban tak bersalah, yang terancam dihancurkan oleh negara-negara Arab tetangganya, bukannya sebagai Negara Pendudukan (Occupying Power), yang dengan keras menolak mengembalikan wilayah yang telah didudukinya dengan kekuatan militer itu.

Namun, opini yang dikembangkan itu tidak mampu menghabisi perlawanan bangsa Palestina. Dari tenda-tenda pengungsian, mereka justeru bertambah yakin bahwa segala manipulasi fakta tentang pengusiran mereka dan tindakan Israel merampasi harta milik mereka yang ditinggal di desa-desa, ternyata tidak mampu melegitimasi tindakan pendudukan Israel itu. Dari tulisan Childers, dan banyak penulis lain berikutnya, tergambar bahwa di Barat pun, tindakan Israel itu tetap dipertanyakan.

Bahkan dikalangan orang Yahudi pun, klaim Israel tentang pengungsi Palestina itu tak lagi dipercaya. Uri Davies, dalam buku “Israel – an Apartheid State” (London, 1987) memaparkan bagaimana tentara Israel mengusir paksa ratusan ribu penduduk Palestina dari hampir 400 desa, di wilayah yang sekarang didirikan negara Israel. Menurut Davies, para pengungsi itu tak pernah diijinkan kembali ke desa-desa mereka. Israel bahkan tidak pernah mau mengakui hak mereka untuk kembali, sebagaimana diperintahkan oleh resolusi Majelis Umum PBB.

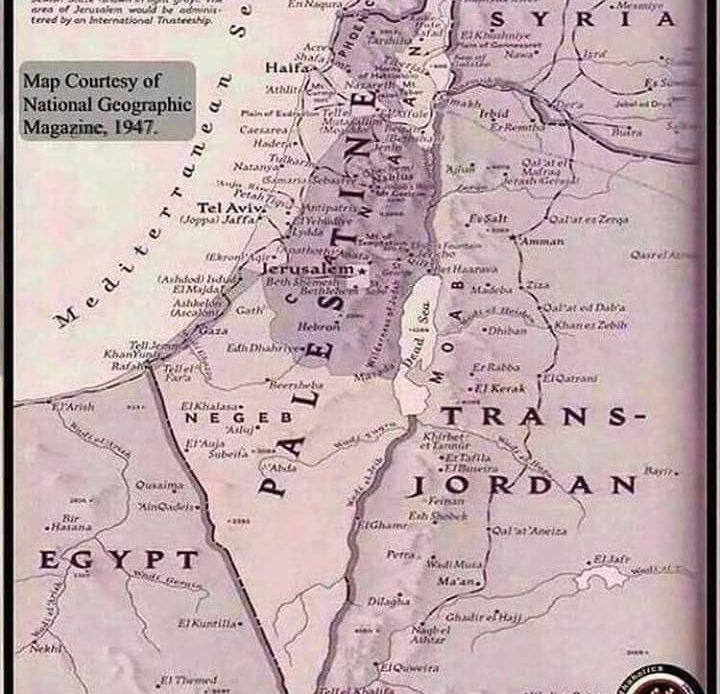

Dalam catatan Uri Davies, sebelum diambil alih oleh penguasa Israel, ada 500 desa yang dihuni 900 ribu warga Palestina. Mereka menghuni kota-kota utama seperti Tiberias, Safad, Nazareth, Shafa ‘Amr, Acre, Haifa, Jaffa, Lydda, Ramalah, Jerusalem Barat, Majdal (Ashqelon), Isdud (Ashdod), dan Beer Sheba. Dari jumlah sebesar itu, hanya sekitar 150,000 yang tetap tinggal di bawah pemerintahan Yahudi Israel (di luar Tepi Barat, Gaza dan Jerusalem Timur yang baru direbut Israel dalam 1967).

Tak hanya mengusir penduduknya, Israel juga secara sistematis menghancurkan 400 desa Palestina, membuatnya rata dengan tanah selama perang 1948-1949, dan dilanjutkan pada 1950-an. Lantas Israel kemudian mengklaim bahwa desa-desa itu tidak berpenghuni. Sementara seluruh pengungsi yang tersebar ke luar itu lantas dianggap sebagai “tidak ada” (absentee), melalui Absentee Property Law (1950). “Dengan demikian, mereka kehilangan semua hak terhadap tanah, rumah, dan harta milik lainnya yang ditinggalkan, serta ditutup haknya untuk menjadi warganegara Israel,” tulis Uri Davies.

Nasib pengungsi dan keturunannya yang kini sudah berjumlah sekitar 4 juta jiwa itu, saat ini menjadi agenda paling krusial dan paling sulit dikompromikan dalam setiap perundingan damai Israel-Palestina. Israel menolak keras pengembalian jutaan pengungsi dan keturunannya itu, yang tentu akan menyebabkan perubahan demografis drastis di negeri tersebut. Sementara Palestina juga sulit mengkompromikannya, karena itu menyangkut hak asasi warganya yang terusir paksa. Apalagi resolusi PBB dan konvensi-konvensi internasional yang ada membela hak untuk kembali itu.

Para pengungsi 1948 itu terutama terkonsentrasi di Jalur Gaza yang sempit, Tepi Barat, Libanon Selatan, Yordania, dan Suriah. Yang disayangkan, dunia saat ini seolah membisu, tak mau bersuara membela hak pengungsi Palestina. Padahal mereka, terutama AS dan Eropa, begitu getol memaksa Serbia dengan kekuatan senjata, untuk mengembalikan para pengungsi di banyak wilayah konflik lainnya.

Maka, tatkala para pengungsi itu merasa sendirian, dan dicekam keputusasaan karena tak lagi dibela dunia, meledaklah pemberontakan batu yang dikenal dengan intifada. “Ini adalah solusi nekad dari bangsa yang sudah putus asa,” kata Dr. Daud Abdullah, peneliti pada Palestinian Return Centre, London. Rasa putus asa ini, setelah merasa tak ada lagi harapan untuk kembali lagi ke kampung mereka yang dirampas Israel, senantiasa menjadi bahan bakar bagi perlawanan terhadap Israel. Bahkan jika kelak sudah berdiri negara Palestina di Gaza dan Tepi Barat saja. Sebab, mayoritas para pengungsi itu justeru berasal dari desa dan kota di luar Gaza dan Tepi Barat, yang sudah dianeksasi rezim Zionis pada 1948 silam.

Israel selalu bersikap tidak akan mau menerima kembali para pengungsi Palestina ke desa dan kota mereka, yang kini sudah berubah menjadi desa dan kota Yahudi. Israel bahkan tidak pernah mengakui telah membantai dan mengusir paksa 80% penduduk Palestina menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan negara Yahudi Israel.

Bagi para pemimpin dunia, ada pesan yang sangat jelas dari “Eksodus Palestina” itu. Tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah sampai anda memperlakukan konflik itu sebagai sebuah problem kemanusiaan akbar yang harus dipecahkan, bukan sebagai alat untuk meraih keuntungan ekonomis dan keuntungan strategis semata.*

* Penulis adalah peneliti di Indonesia Institute of Peace and Justice – INPEACE